|

Döblinger Spaziergang

|

erkundet und zusammengefasst von Dr. Franz Luger

|

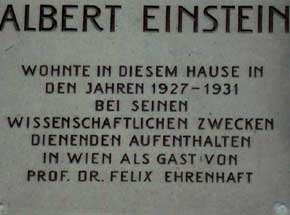

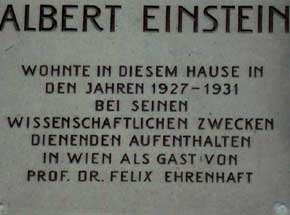

| Grinzingerstraße 70, hier wohnte einst Albert

Einstein in den Jahren 1927 bis 1931 |

|

|

|

|

Gleich in der Nähe, in der Armbrustergasse, genau gegenüber

der ehemaligen Kreisky-Villa, gibt es ein Kreisky Denkmal. Dieses stammt

vom Bildhauer Prof. Hubert Wilfan und wurde im Jahr 2003 im Beisein der

beiden Kreisky Kinder, des Altkanzlers Vranitzky, seines langjährigen

Sekretärs und späteren Finanzministers Lacina und des Bezirksvorstehers

Tiller (ÖVP) enthüllt. |

|

| Ein weiterer historischer Ort ist die Grinzingerstraße 64;

in diesem Hause wohnten sowohl Beethoven wie auch Grillparzer. |

|

|

Weiter oben, in der Grinzingerstraße 6, wohnte

seinerzeit Curd Jürgens mit seiner zweiten Frau Judith Holzmeister,

Tochter des berühmten Architekten. Doch Curd Jürgens war damit

überhaupt nicht zufrieden und kritisierte diese Grinzinger Wohnstätte

mit folgenden Worten: „Der alte Holzmeister zeichnete ein scheußliches

Haus. Er kann zwar Kirchen bauen aber kein Wohnhaus für lufthungrige

junge Menschen. Seine Tiroler Heimat schlägt durch: Statt Fenster Schießscharten,

statt eines großzügigen Wohnraums verschachtelte Kämmerchen

wie eine Skihütte in Kitzbühel. Das weit vorgezogene Schleppdach

soll wohl vor Lawinen schützen, aber es sieht aus wie die Mütze

eines besoffenen Grinzinger Heurigenbesuchers.“

Alsbald trennte sich Curd Jürgens von Judith Holzmeister und zog auch

aus Grinzing fort. |

|

|

|

| Geht man die Grinzingerstraße bergaufwärts weiter,

dann gelangt man in die Himmelstraße 24. Das ist das Hörbigerhaus

Wessely, heute Theater am Himmel - empfehlenswert! |

|

|

Dann zum Haus Himmelstraße 43:

In diesem Haus wohnten vier bedeutende Persönlichkeiten, und zwar Karl

Seitz (Bundespräsident und Wiener Bürgermeister), der Mathematiker

Kurt Gödel, der Heeresminister Julius Deutsch und der Dirigent Karl

Böhm mit seinem Sohn, dem bekannten Schauspieler (Kaiser Franz Josef

in der Sissi-Trilogie) Karl Heinz Böhm. |

|

|

|

|

| Noch weiter bergwärts gelangt man zur Adresse Himmelstraße

26, wo die beiden Bundespräsidenten Karl Renner und Theodor Körner

ihre Residenz hatten. |

|

|

|

|

| Anekdote: Karl Renner starb am Silvesterabend 1950, trotzdem

wurde am 1. Jänner 1951 seine Neujahrsansprache ausgestrahlt mit den

Worten: "Wir Österreicher lassen uns nimmermehr entmutigen. Denn

wer gleichsam von den Toten auferstanden ist, und das ist unsere Republik,

der glaubt an das Leben, vertraut auf die Zukunft und hegt vor allem Zuversicht." |

| Theodor Körner folgte Renner nach, wohnte auch hier in

der Amtsvilla und verstarb hier am 4. Jänner 1957, als er nach einem

Schlaganfall zum ersten Mal ohne fremde Hilfe die Stiegen der Präsidentenvilla

hinaufgehen wollte. Er war lebenslang ein Junggeselle und wurde als Präsident

ohne Hut und Mantel bezeichnet, da er auch bei klirrender Kälte nur

im schwarzen Anzug anzutreffen war. |

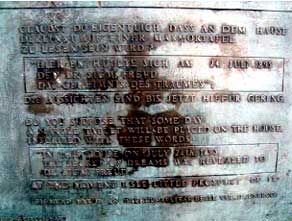

Und noch ein Stück weiter auf der Himmelstraße

gelangt man zur Bellevuewiese. Dort stand seit dem 18. Jahrhundert

unter der nunmehr aufgelassenen Adresse Himmelstraße 115 das Schloss

Bellevue, in dem eine Nervenheilanstalt untergebracht und in der Sigmund

Freud als Arzt tätig war und sich ihm am 24. Juli 1895 das Geheimnis

des Traumes enthüllte.

Nach dem ersten Weltkrieg befand sich hier noch kurze Zeit ein Kinderheim,

das Schloss wurde 1946 abgebrochen und 1963 durch das Restaurant Bellevue

nach den Plänen des Architektenehepaars Windprechtinger ersetzt. Dieses

Restaurant wurde 1982 wegen

Bauschäden liquidiert. An seiner Stelle steht jetzt ein Gedenkstein,

der über Auftrag der Tochter von Sigmund Freud von der Stadt Wien errichtet

wurde und an die medizinische

Entdeckung der Traumdeutungstheorie erinnert. |

|

|

|

|

Geht man bergabwärts über die Reinischgasse Richtung Kaasgrabenkirche,

die übrigens oftmals als Hintergrundkulisse für alte Filmhochzeiten

diente, dann über die Kaasgrabengasse zur Daringergasse, dann kommt

man Ecke Sieveringerstraße zum Daringerhof. Dort gab es 1916

etwas ganz Besonderes: Im Keller dieses ehrenwerten Hauses wurde die deutschsprachige

Ausgabe der PRAWDA gedruckt! Die in Wien erscheinende Prawda gab als Redaktionsadresse

an: Wien 9., Mariannengasse 17 |

|

| Ein kurzer Abstecher vom Daringerhof in die Daringergasse

12. In diesem Gemeindebau wohnte in den Jahren von 1960 bis 1976 mit

der Kinder- und Jugendbuchautorin Leomare Seidler der Kabarettist Helmut

Qualtinger. Das Gebäude trägt seit 1998, durch die Gemeinde Wien veranlasst,

ehrenhalber den Namen „Helmut-Qualtinger-Hof”. Zuletzt war Qualtinger

Mieter einer weitläufigen Wohnung in den Gebäuden des sog. "Heiligenkreuzer

Hofes" im ersten Wiener Gemeindebezirk, der dem Stift Heiligenkreuz

in Niederösterreich gehört. |

|

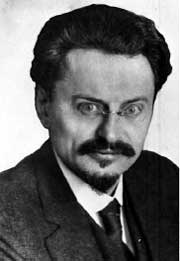

| Eine weitere Adresse mit politisch-historischem Background

befindet sich in der Rodlergasse 25. |

|

|

|

In diesem Haus wohnte der Revolutionär und Gründer

der Roten Armee Leo Trotzki (geboren 1879 ermordet über Auftrag von

Stalin am 21. August 1940 in Coyoacán, Mexiko unter Anwendung eines

Eispickels) mit seiner Frau und den beiden Söhnen 1911-1914 und musste

wegen Ausbruch des 1. Weltkrieges in die Schweiz ausreisen. Für seine

Ausreisegenehmigung intervenierten maßgebliche Sozialisten, u.a. Karl

Renner. Renner kannte auch Stalin persönlich aus dieser Zeit, was sich

1945 sehr vorteilhaft auswirken sollte. Trotzki traf Stalin hier erstmals

1913. Vorher wohnte Trotzki an folgenden Adressen in Wien:

14., Hüttelbergstraße 55. Bevor Trotzki nach Döbling zog

wohnte er in Hütteldorf in der Hüttelbergstraße.. Ausgezogen

ist er, weil der Hausherr, ein jüdischer Arzt, die Miete so stark erhöht

hat … (Damals war es in Döbling offenbar noch billiger);

15., Friesgasse 40; 19., Weinberggasse 43; 19., Sieveringerstraße

19; 19., Rodlergasse 25 (1911-14). |

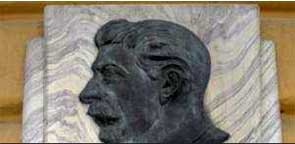

| Noch eine Randbemerkung zu Stalin: Er kam im Jänner 1913 auf Wunsch

Lenins nach Wien, um hier Studien zu betreiben, es entstand ein 40seitige

Abhandlung „Marxismus und die Nationalitätenfrage“. Er wohnte

bei dem Emigrantenehepaar Troyanowsky, der dann später Botschafter

in Washington wurde, |

|

in der Schönbrunner Schlossstraße Nummer 30. Im Februar kehrte

er nach Russland zurück und wurde neuerlich verhaftet. Bis zur Reise

nach Teheran 1943 war das übrigens seine letzte Auslandsreise. Heute

erinnert noch eine Gedenktafel in Hietzing an Stalins Aufenthalt in Wien. |

|

In der Gymnasiumstraße 83, steht heute ein Studentenwohnheim.

Hier liest man an einer Tafel, dass dort früher einmal der Walzerkönig

Joseph Lanner wohnte und 1843 verstarb. |

Einige Häuser weiter liest man auf der Hausmauer des

Gymnasiums Döbling, dass hier prominente Persönlichkeiten,

darunter zwei Nobelpreisträger, unterrichtet wurden.

Aber auch heutige Prominenz, darunter Peter Alexander oder ZiB 2 Moderator

Armin Wolf besuchten dieses Gymnasium |

|

|

|

|

|

| Billy Wilder, der weltbekannte Regisseur, lebte vor Hitlers

Machtergreifung in der Billrothstraße 15 als Untermieter, wo

er für die Wiener Boulevardzeitung „Die Stunde“ als Reporter

arbeitete. Geboren wurde er am 22. Juni 1906 in Sucha Beskidzka, einem Dorf

bei Krakau. Gemeinsam mit Erich Kästner schrieb er 1931 das Drehbuch

für die Erstverfilmung von Emil und die Detektive. Er schuf Klassiker

wie "Boulevard der Dämmerung" (1950), mit Gloria Swanson

als verblendeter Ex-Diva, "Das verflixte 7. Jahr" (1955) und "Manche

mögen's heiß" (1959), beide mit Marilyn Monroe, "Zeugin

der Anklage" (1958), erneut mit Marlene Dietrich, sowie "Das Appartement"

(1960) und "Das Mädchen Irma la Douce" (1963), beide mit

Shirley MacLaine. Billy Wilder verstarb am 27. März 2002 in Los Angeles. |

| |

|

|

|

|

Döblinger Hauptstraße 94

Eduard von Bauernfeld (geb. 13.1.1802, gest. 9.8.1890)

Der Lustspieldichter mit dem Pseudonym "Rusticocampus" war gebürtiger

Wiener, den mit Niederösterreich vor allem die Aufenthalte im Schloss

Atzenbrugg im Kreis der Schubertianer verbanden. Er gilt als Meister des

Konversationsstücks mit Wiener Lokalkolorit und war Hausdichter des

Burgtheaters mit rund 1100 Aufführungen bis 1902. |

|

Döblinger Hauptstraße 96

Bezirksmuseum Villa

Wertheimstein Wertheimstein, Leopold Ritter von, 1801 bis 1883, erwarb die

Villa in Döblinger Hauptstraße 96, jetzt Bezirksmuseum, Josephine

Wertheimstein war Dame der Wiener Gesellschaft, deren literarischer Salon

Berühmtheit erlangte.

Hier wohnte Johannes Brahms

Bertha Faber geb. Porubszky, Johannes Brahms (geboren 1833

in Hamburg, gestorben 1897 in Wien) widmete ihr zur Geburt ihres zweiten

Sohnes im Jahr 1868 das Lied op. 49 Nr. 4: Guten Abend, gute Nacht, mit

Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlüpf unter die Deck: Morgen

früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, morgen früh, wenn

Gott will, wirst du wieder geweckt. |

|

Döblinger Hauptstraße 92

hier komponierte Beethoven

die Eroica |

|